6月20日、東郷町の祐福寺を訪れ、境内やその周辺を散策しながら自然観察を行いました。

想像していたよりも多くの植物が見られ、なかなか観察のしごたえがありました。

今回は、その様子を紹介したいと思います。

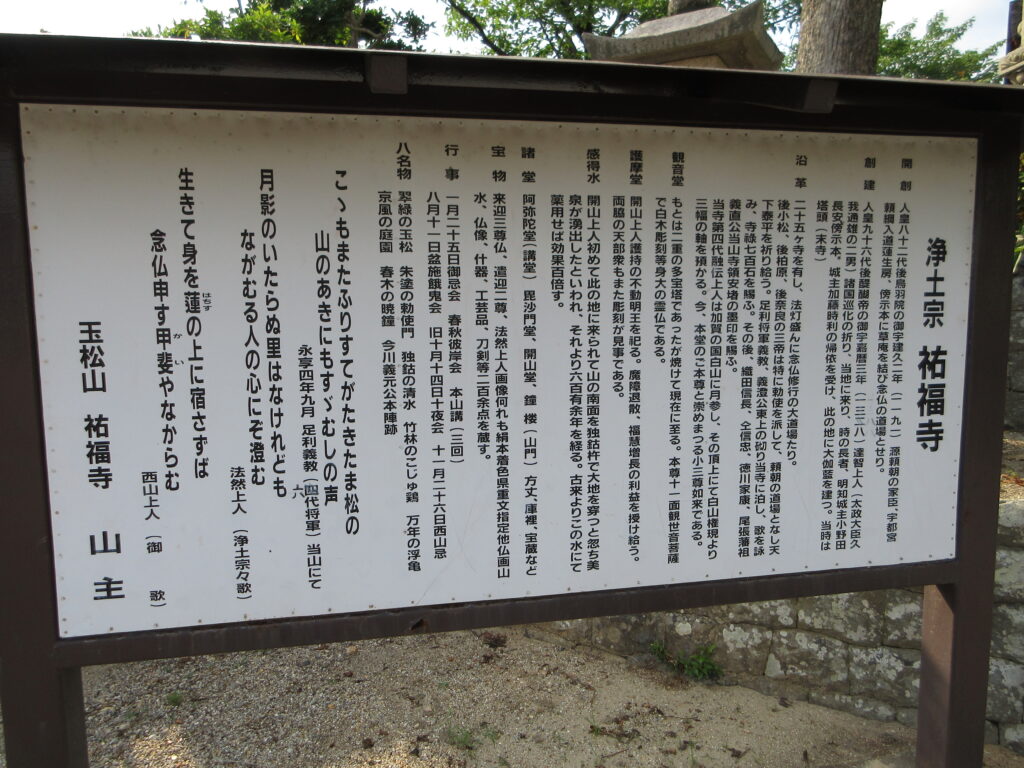

祐福寺について

祐福寺(ゆうふくじ)は、愛知県愛知郡東郷町にある浄土宗のお寺です。

落ち着いた雰囲気の中で、ゆっくりと自然観察を楽しむことができました。

境内にはさまざまな植物が植えられており、同じ広さの公園と比べても植物の種類が豊富だったのが印象的でした。

一通り見て回るだけでも思った以上に時間がかかるほどで、それだけ多くの発見があったということだと思います。

限られた空間の中で、じっくりと多様な植物を観察できる――祐福寺は、そんな自然観察に適した優れたスポットだと感じました。

観察した植物

イヌツゲ・サツキ

お寺の入り口付近にありました。常緑のイヌツゲと、春〜初夏に花を咲かせるサツキ。境内の足元を彩る定番の植栽です。

クチナシ

観察したときはまだつぼみでした。6月末の時点で他の場所にあるクチナシは花を咲かせていたので、今頃はもう花が咲いているかもしれません。

エノキ

祐福寺一里塚にもあったエノキ。葉の形が特徴的で、古木としての存在感もあります。

ヒイラギ

ギザギザした葉が印象的。ヒイラギは古くから「邪鬼の侵入を防ぐ」とされ、庭木によく使われてきたそうです。

イヌマキ

葉が直線的で独特な雰囲気を持つ常緑針葉樹。盆栽として人気があるほか、首里城の構造材にも使われているそうです。

フジウツギ

ちょっと変わった形の花が印象的です。細長い葉と花穂の跡らしきものが見られました。蜜が多く、昆虫が集まりやすいそうです。

ムクゲ

夏の花木として知られ、今後開花期を迎える個体。葉の形で判別しました。韓国では法律で定められたわけではありませんが、国花として親しまれているそうです。

イチョウ

立派なイチョウの木もありました。秋の黄葉も楽しみな木です。

ハラン

つやのある広い葉が特徴的。庭園の下草として植えられるほか、和食での料理の盛りつけで料理の飾りにも使われます。刺身に付いてくる「緑色のプラスチックシート」は、このハランを模しているそうです。

ノムラモミジ

6月なのに赤いモミジ。一般的なモミジ(イロハモミジ)の園芸種で、夏も赤色を保つことが特徴のようです。

イロハモミジ

こちらはイロハモミジ。まだ紅葉していません。紅葉の観察は、秋のお楽しみですね。

ネズミモチ

5-6月に白い花を咲かせるようですが、ちょっと遅かったようです。熟した実は日干しして、生薬として使われるそうです。

コノテガシワとカナメモチ?

どちらも生垣として使われる代表的な植物です。右の写真はカナメモチかなと判断しましたが、他の植物の可能性もあります。また何かわかったらお伝えしたいと思います。

カリン

まだ青く固い状態でしたが、立派な実が枝にぶら下がっているのが印象的でした。果実にはのどの炎症を抑える成分が含まれており、その効果を活かしてのど飴などにも使われていますね。

カラタチ

撮影時には気がつかなかったのですが、写真をよく見ると枝に鋭いトゲがあります。このトゲを活かして、生垣として利用されることが多い植物だそうです。一方で実は、酸味と苦みが強くて食用にはあまり向かないようです。

クスノキ

立派なクスノキもありました。花期は5-6月。もう少し早ければ、花を観察できたかもしれません。

観察した鳥

ヒヨドリ

お寺の屋根に、凛としてたたずんでいました。周囲は木々に囲まれていて、鳥たちにとっても心地よい環境のようです。

まとめ

今回は祐福寺の自然観察をして、イヌツゲ、サツキ、クチナシ、エノキ、ヒイラギ、イヌマキ、フジウツギ、ムクゲ、イチョウ、ハラシ、ノムラモミジ、イロハモミジ、ネズミモチ、コノテガシワ、カナメノミチ、カリン、カラタチ、クスノキを紹介しました。

かなり多くなりましたが、まだこれで全部ではありません。

本当に、自然豊かです。

次回も引き続き、祐福寺での自然観察について紹介します。